MALAM belum terlalu tua saat Asniah bersiap mengaji. Kala itu gelap sudah lebih dulu menjemput di Muara Enggelam, Kutai Kartanegara. Malam di desa tanpa daratan ini memang tak menunggu matahari tenggelam. Begitu senja memudar, kegelapan seperti selimut basah yang menutupi segala arah.

Tanpa listrik, tanpa lampu, hanya pelita kecil yang sesekali berkedip tertiup angin. Perahu yang dikayuh Asniah pun pelan-pelan membelah danau yang senyap. Rumah-rumah rakit renggang berjauhan kiri dan kanan samar-samar menyapa. Asniah tetap mendayung. Tak ada pilihan. Masjid adalah satu-satunya tempat yang terang, karena warganya saling berbagi cahaya.

“Memang gelap banget waktu itu. Rumah masih ada jarak-jaraknya,” kenang Asniah saat ditemui jurnalis intuisi.co dan prolog.co.id di Muara Enggelam pada awal Mei 2025.

Asniah bukan asli Muara Enggelam. Ia lahir di Desa Teluk Muda, Kecamatan Kenohan, namun sejak awal 1990-an ia tinggal di sini, saat orang tuanya memutuskan pindah. Desa ini bukan hanya jauh dari pusat kota. Ia benar-benar terputus dari daratan tanpa listrik.

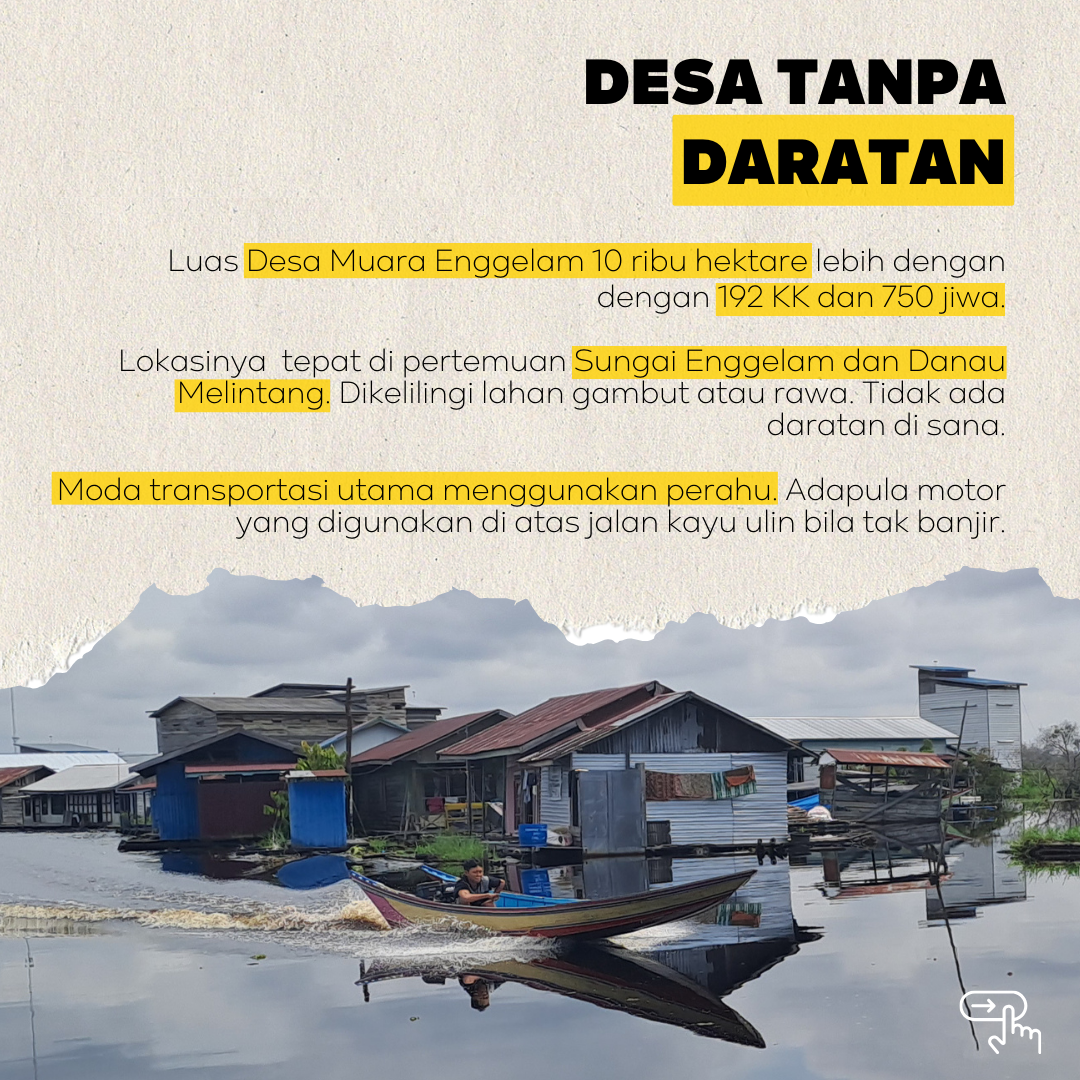

Jalur transportasi hanya melalui air. Karena Desa Muara Enggelam berada di pertemuan Sungai Enggelam dengan Danau Melintang, Muara Enggelam dikelilingi lahan gambut atau rawa. Tidak ada daratan sejengkal pun di sana. Permukiman warga luasnya 10 ribu hektare lebih dengan 195 kepala keluarga (KK) atau 750 jiwa.

Setiap kebutuhan, mulai dari bahan pangan hingga layanan kesehatan maksimal, harus ditempuh dengan perahu bermesin selama satu hingga dua jam dari daratan, Kota Bangun. Bahkan untuk sebalok es juga demikian.

Dulu, belum ada listrik. Warga mengandalkan lampu minyak dan pelita. Suara jangkrik, gesekan air, dan desah angin menjadi lagu saban malam. Barulah pada awal 2000-an, beberapa rumah mulai menggunakan genset.

Tapi itu pun hanya segelintir, karena harga bahan bakar tak terjangkau. Satu mesin genset memerlukan solar 15 liter atau Rp67 ribu agar bisa menyala 12 jam. Tahun-tahun berikutnya, empat rukun tetangga di Muara Enggelam kemudian diberikan kuasa untuk mengelola genset bantuan dari pemkab. Setiap kepala keluarga harus membayar iuran Rp10 ribu per hari atau Rp300 ribu per bulan

Kemampuan mesin pembangkit listrik mini itu terbatas. Genset maksimal beroperasi 12 jam sehari. Dari pukul enam petang sampai enam pagi. Kendati begitu, mesin tersebut tak selamanya normal. Terkadang mesin-mesin ini ngambek. Jika begitu perlu berhari-hari memperbaikinya.

Belum lagi bila ada warga menunggak bayar iuran. Mesin terpaksa dimatikan lebih awal lantaran bahan bakar tidak cukup. Persoalan lain ialah, genset menghasilkan polusi. Mesin genset bergemuruh sepanjang malam. Asap hitam pekat juga menyelimuti udara desa.

“Makanya, kami bersyukur saja. Kami pernah mengalami yang lebih susah. Padahal di kota saat itu listrik sudah bisa dinikmati 24 jam,” kata perempuan beranak tiga itu.

Tahun 2015 menjadi titik balik. Warga yang sudah mulai letih dengan raungan dan asap mesin genset, berpikir untuk menggunakan tenaga matahari sebagai penyuplai kebutuhan listrik desa. Biasa disebut dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kapasitas awal 30 kilowatt per peak (kWp). Bantuan ini didapatkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) senilai Rp3,4 miliar.

Panel-panel surya mulai dipasang di atas panggung setinggi 15 meter. Semuanya terbuat dari ulin. Kayu khas Kalimantan ini bak baja. Kuat di segala kondisi. Tinggi tersebut dipilih untuk menghindari petaka saat banjir. Terlebih panggung ini juga menjadi wadah untuk menyimpan baterai dan regulator.

Bagi warga, energi matahari bukan sekadar cahaya. Ini adalah kehidupan yang baru. Asniah merasakan langsung dampaknya. Transisi positif energi fosil ke tenaga matahari begitu terasa. Setahun setelah listrik stabil, ia membuka usaha produksi amplang—kerupuk ikan khas Kalimantan Timur. Ikan belida yang dulunya diulek manual, kini bisa dihaluskan dengan blender. Tak perlu khawatir listrik padam mendadak atau solar habis.

“Dulu kalau mau pakai blender agak waswas, sebentar saja BBM-nya cepat habis. Satu liter rasanya enggak cukup satu jam. Sekarang jauh lebih nyaman,” tuturnya.

Listrik stabil juga membawa internet. Meski belum secepat kota, jaringan cukup untuk membuka WhatsApp dan Facebook. Dua aplikasi ini menjadi etalase digital bagi usaha Asniah. Ia tak hanya menjual amplang, tapi juga membuka warung gorengan, bahkan butik daring empat tahun kemudian. Khusus usaha gorengan, omzet sehari bisa mencapai Rp1 juta. Usaha kecil yang dulunya tak terpikirkan, kini berkembang berkat cahaya yang datang dari langit.

“Alhamdulillah sekarang jauh lebih praktis. Dulu ‘kan tidak bisa,” katanya.

Cerita seperti Asniah tak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari narasi besar yang coba dibangun pemerintah melalui program energi berkeadilan. Sejak 2017, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTK) mengusung program Indonesia Terang, yang menyasar desa-desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hingga 2023, sekitar 2.000 desa telah mendapat akses listrik, sebagian besar melalui PLTS.

Pengembangan PLTS Muara Enggelam adalah salah satu yang berhasil. Tapi keberhasilan itu datang bukan tanpa tantangan. Sebab pembangkit listrik solar panel ini kerap menghadapi masalah klasik yakni pemeliharaan yang buruk, ketergantungan pada teknisi luar, dan daya yang terbatas. Desa Muara Enggelam pun pernah mengalami itu. Namun tahun berbilang warsa, perlahan-lahan mereka mulai mandiri.

Perlu diingat, kapasitas listrik dengan daya 30 kWp bila dibagikan ke lebih dari 100 rumah, maka daya yang didapatkan memang terbatas. Itu sebab, kulkas atau alat elektronik daya besar merupakan bawang mewah. Walhasil, es batu pun harus dibeli dari desa sebelah seharga Rp3 ribu per balok.

“Kalau BUMDes bisa mengusahakan itu pasti warga tak beli ke luar lagi,” kata Asniah penuh harap.

Asniah bukan satu-satunya warga yang menikmati dampak baik PLTS. Seluruh masyarakat Muara Enggelam juga merasakan hal senada. Kendati begitu untuk persoalan bisnis itu lain cerita. Menurutnya, salah satu inspirasi usaha yang patut dicoba di Muara Enggelam ialah ikan asap dari lais dan baung.

Prosesnya makan waktu dua hingga tiga hari. Warga Muara Enggelam biasanya menggunakan kayu khusus—kayu merah muara—karena hanya itu yang bisa memberi aroma khas.

“Rasa dari daging ikan asap ini hanya cocok dengan kayu merah muara. Harga per kilonya bisa Rp250 ribu. Kalau sampai di Samarinda bisa Rp500 ribu,” kata Asniah.

Di balik bisnis kuliner yang berkembang, listrik menjadi denyut kehidupan. Tapi warga masih berharap lebih. Dengan daya yang lebih besar, mereka bisa menyimpan stok bahan makanan, menyimpan es, atau bahkan membuka bengkel bubut kapal atau jenis usaha yang lain.

“Dari ratusan ribu ke ribuan saja. Itu selisihnya jauh banget. Kami harap ke depan daya bisa ditambah dan internet makin berkembang,” tambahnya.

Dari Tenaga Surya Berkembang Lini Bisnis Baru

Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Enggelam, Jam’ah menerangkan kondisi ekonomi warga sebelum dan sesudah menggunakan PLTS memang alami peningkatan. Sejumlah usaha kecil pun banyak berkembang. Perubahan tersebut begitu signifikan semenjak berganti daya listrik genset ke tenaga solar panel. Sebagian besar usaha yang berkembang ialah es blender. Peminatnya banyak. Sebelumnya tak bisa karena tarikan listriknya besar.

“Pakai genset biayanya memang besar. Makanya jarang ada yang buka usaha, kalau listrik PLTS ini ada keringanan dirasakan masyarakat,” terangnya.

Selain itu nelayan juga lebih mudah mencari ikan di malam hari. Tak perlu takut dengan penerangan, sebab lampu-lampu dengan daya isi ulang ini lebih awet. Sebelumnya cepat rusak karena saat diisi dengan setrum dari genset, listriknya kurang stabil.

PLTS turut membawa perubahan dalam mengelola ikan hasil tangkapan. Proses menyiangi ikan kini bisa malam hari, dulu hanya siang hari. Alhasil, proses dalam pembuatan ikan kering atau ikan asap khas Muara Enggelam bisa dilakukan lebih cepat.

“Kelola ikannya juga mudah. Biasanya setelah dapat ikan, kami langsung olah. Jadi ikan asap atau amplang yang sebelumnya diblender dulu. Semua proses itu memerlukan listrik. Kalau genset, pasti mahal,” jelasnya.

Ikan asin asal Muara Enggelam bukan hanya dipasarkan di kota terdekat saja, tetapi juga luar Kaltim, seperti Banjarmasin, Jakarta dan Surabaya. Sedangkan ikan segar, biasanya pengepul dari luar desa langsung mengambil dari nelayan Muara Enggelam.

“Untuk ikan asin biasanya langsung kami kemas ke dalam kardus sebelum diambil pengepul. Tapi saya enggak tahu kalau dari Jawa seperti Jakarta atau Surabaya itu dikirim juga ke luar negeri,” sebutnya.

Peningkatan ekonomi warga ini, kata dia, begitu terlihat semenjak PLTS menyuplai setrum listrik bagi warga Muara Enggelam pada 2015. Perlahan-lahan ekonomi warga mulai tumbuh. Mulai dari bisnis kecil-kecilan seperti jual es ragam rasa, gorengan hingga yang terbilang besar seperti mendirikan bangunan sarang walet.

“Semua usaha itu menurut kami hanya sampingan saja. Karena hasilnya juga bergantung kepada konsumen juga ‘kan ujung-ujungnya. Warga di sini (Muara Enggelam) itu nelayan. Kalau tangkapannya banyak maka daya beli juga meningkat. Dan itu menunjang semua bisnis yang ada di sini,” kata perempuan beranak satu tersebut.

Di sisi lain, pengelolaan PLTS sepenuhnya di dalam genggaman BUMDes. Entitas inilah yang diberi kuasa dalam menata distribusi suplai listrik serta menarik biaya penggunaan setrum dari panel surya dari rumah warga. Ongkosnya bervariasi tergantung kemampuan warga membayar.

Harga terendah dimulai dari Rp3 ribu. Duit ini bisa menikmati konsumsi listrik 300 watt per jam. Nilai tertinggi adalah 700 watt dengan setoran Rp10 ribu. Ada pula yang di tengah-tengah Rp6 ribu untuk 400 watt. Penarikannya 10 hari sekali. Kebijakan tersebut sebut Jam’ah agar warga tak terlalu terkejut dengan biaya membengkak jika sistem pembayarannya sebulan sekali.

“Paling banyak menggunakan itu yang 300 watt. Untuk 400-700 watt itu masih bisa dihitung jari,” katanya.

Sejauh ini, sambung dia, pendapatan BUMDes Muara Enggelam dari penjualan listrik PLTS adalah yang terbesar. Dalam sebulan bisa mendapatkan untung Rp10-14 juta. Kebutuhan listrik di desa ini tak pernah naik atau turun. Pasalnya warga sama-sama mengerti dengan keperluan masing-masing. Dengan demikian, rerata dalam setahun badan usaha di desa tersebut bisa meraup laba Rp120 juta atau lebih.

“Ya, bisa dikatakan demikian. Tapi laba bisa juga ada di bawah (rerata). Karena kami harus membayar teknisi per bulan. Terkadang ada juga panel rusak jadi harus diganti. Untuk situasi spesial misalnya, saat bulan puasa. Selama sebulan kami gratiskan,” urainya.

Dia menambahkan, untuk PLTS dirinya juga harus siaga 24 jam sebab bila ada kerusakan warga biasanya menghubungi ponselnya. Dari situ, dirinya kemudian meminta teknisi ke lokasi kerusakan untuk menanggapi keluhan warga.

“Saya juga mengambil peran di sini,” katanya terkekeh.

Dari berkah PLTS kemudian berkembang menjadi lima lini bisnis usaha. Mulai dari sarang walet, air bersih, unit simpan-pinjam, TV kabel dan BRI-Link. Tentu dari semua jenis usaha, paling menguntungkan adalah PLTS. Namun, dari semua laba tersebut, BUMDes hanya mengambil 15 persen.

Sebanyak 25 persen yang lain disumbangkan ke kas desa, 5 persen untuk operasional; 9,5 dana sosial (CSR); 0,5 persen pajak, dan sisanya untuk modal berikutnya. Jam’ah menerangkan, uang modal digunakan untuk merawat PLTS, mengembangkan usaha, hingga pemasangan instalasi listrik.

“Sementara dana sosial digunakan untuk membantu kegiatan warga, merenovasi sekolah, hingga membantu pengobatan warga yang sakit,” bebernya.

Ke depan, lanjutnya, BUMDes juga berniat untuk membuka lini bisnis anyar yaitu mesin pendingin yang bisa digunakan oleh seluruh warga. Dengan begitu warga bisa mendapatkan balok es dengan nila yang lebih murah. Mereka juga bisa menyimpan ikan tangkapan. Niat ini tentu didukung oleh penambahan kapasitas listrik yang baru di PLTS Muara Enggelam.

“Ya, semoga bisa kami laksanakan tahun ini,” ujarnya.

Dari Gelap Menuju Terang

Bak gayung bersambut, rencana pengembangan bisnis BUMDes mendapatkan angin segar pada akhir 2024 lalu. Desa Muara Enggelam kembali mendapat bantuan penambahan daya sebesar 23,1 kWp dari Pemkab Kukar senilai Rp4,5 miliar.

Harga ini lebih mahal dari proyek sebelumnya. Alasannya, baterai yang digunakan ialah lithium ion. Penyimpan daya ini disebut mampu menghimpun energi lebih efisien, berbeda dengan baterai tubular gel dari generasi pertama PLTS Desa Muara Enggelam.

“Kami sudah ada empat kali penambahan daya, hasil dari iuran rutin warga dan bantuan pemerintah, karena desa kami selalu masuk kategori percontohan nasional jadi sering dapat bantuan dana. Penambahan daya terakhir dari Pemkab Kukar akhir tahun lalu,” katanya.

Dari pengelolaan secara komunal, PLTS Muara Enggelam yang mulanya berdaya 30 kWp pada 2015 meningkat pesat menjadi 80 kWp. Tampungan daya ini membuat listrik tetap dapat tersalurkan ke 195 rumah warga meski cuaca mendung selama tiga hari.

“Sudah pernah kami mendung dua hari, listrik masih aman, tidak ada kendala,” sebutnya.

Jauh sebelum Desa Muara Enggelam dikenal sebagai role model untuk PLTS komunal, ada deretan kisah yang mewarnai proses tersebut. Dimulai pada 2010 lalu. Kala itu masyarakat mulai jenuh dengan bisingnya mesin genset, polusi hingga biaya makin lama kian mahal.

Warga Muara Enggelam saat itu meminta agar listrik bisa mengalir lancar seperti desa-desa tetangga. Permintaan tersebut kemudian disampaikan Johar, Kades Muara Enggelam periode sebelumnya di Musrenbang Kecamatan Muara Wis.

“Tapi kalau dipikir secara logika enggak mungkin PLN masuk di tempat kami. Akhirnya muncul lah inisiasi PLTS, bukan per rumah tapi terpusat di desa,” kenang Madi yang saat itu masih berstatus bendahara Desa Muara Enggelam.

Usulan tersebut kemudian diberikan ke Pemkab Kukar tapi belum mendapat lampu hijau, demikian juga saat masuk ke provinsi. Penolakan bukan tanpa alasan. Modal untuk mengembangkan PLTS memang tak sedikit. Warga yang tak menyerah kemudian meminta bantuan Kementerian ESDM melalui jejaring. Setelah empat tahun usulan akhirnya disetujui.

Awalnya, daya setrum sebesar 30 kWp ini direncanakan hanya untuk 30 rumah saja. Namun, niat tersebut ditolak. Alasannya dianggap tidak adil dan bakal bikin cemburu warga lain. Walhasil, pemerintah desa lebih memilih opsi menyalurkan listrik ke seluruh warga, walaupun dayanya lebih sedikit.

“Istilahnya, walau daya sedikit tapi setiap rumah lampunya bisa menyala. Kami batasi setiap warga hanya bisa dapatkan 350 watt,” jelasnya.

Listrik hasil PLTS kemudian diuji selama satu bulan penuh, tanpa pungutan biaya. Hasilnya, bohlam di setiap rumah menyala terang tanpa gangguan selama 24 jam.

Sukses dengan masa percobaan, pemerintah desa lantas mengundang warga rapat dengan agenda usulan tarif tiap rumah serta regulasi pemakaian.

Namun, musyawarah desa tidak langsung berjalan mulus. Warga desa sempat menolak untuk melakukan iuran rutin. Sebab, mereka berpikir PLTS energi yang diperoleh gratis dari matahari. Pun demikian dengan perangkat yang digunakan, hasil bantuan pemerintah. Dengan begitu, buat apa tarif tersebut.

“Masyarakat saat itu maunya gratis. Tapi kades lama kukuh dengan tarif, sebab semuanya perlu dana. Termasuk kerusakan atau biaya perawatan. Dari mana duitnya kalau bukan tarif?” jelasnya.

Diskusi panjang berlangsung. Berbagai usulan kemudian disampaikan warga. Akhirnya disepakati besaran iuran lebih kecil dari tarif penggunaan genset. Usulan lainnya, bea listrik harus mengacu pada kemampuan ekonomi masing-masing warga. Hasilnya, warga sepakat beban terendah ialah Rp3 ribu per hari dengan daya 350 watt.

Ketika skema berjalan dengan baik. Masalah kemudian menyapa. Beberapa warga mengeluh karena listrik cepat mati. Pemdes pun heran sebab daya dibagi rata. Penyelidikan dilakukan. Dan akhirnya didapati ada yang nyolong setrum warga. Tak tanggung-tanggung. Bukan hanya satu, tapi lima orang yang kedapatan mencuri listrik. Namun perkara ini berakhir damai. Tak sampai ke tangan polisi.

“Mereka yang melanggar membuat surat pernyataan tidak akan melanggar lagi, kalau melanggar lagi listrik diputus selama-lamanya,” tegas Madi.

Praktik Semu Transisi Energi

Sejatinya Pemprov Kaltim menargetkan 12,39 persen bauran energi berasal dari sumber terbarukan pada 2025, dan meningkat hampir tiga kali lipat pada 2050 menjadi 28,72 persen. Target ambisius ini dituangkan dalam Perda No 8/2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah. Namun di sisi lain, provinsi ini masih menjadi salah satu lumbung batubara nasional.

Bahkan, Kaltim juga menjadi wadah terbanyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia, jumlahnya 26 unit. Alih-alih mengerem laju emisi karbon, PLTU jenis ini bermunculan sebagai infrastruktur energi untuk proyek strategis nasional.

Di tengah komitmen tertulis untuk transisi energi, realitas di Kaltim memperlihatkan wajah transisi yang tersendat. PLTU tetap mendominasi bauran energi, sedangkan proyek energi bersih seperti PLTS, biogas, atau PLTA tumbuh dalam skala kecil dan sporadis—lebih sering diinisiasi oleh komunitas atau BUMDes seperti di Muara Enggelam daripada negara.

“Peran komunitas sangat penting. Mereka yang pertama merasakan dampak krisis energi, dan seringkali juga yang pertama menawarkan solusi alternatif,” ujar Mareta Sari, Direktur Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur.

Namun di balik kisah sukses Muara Enggelam, persoalan lain mengintip. Mareta menilai, pemerintah Kaltim sebaiknya berhenti meninabobokan publik dengan narasi transisi energi semu. Ia menyoroti keberadaan PLTU captive — pembangkit batu bara yang dibangun khusus untuk industri seperti smelter nikel — sebagai bentuk kemunduran dalam agenda dekarbonisasi.

“Transisi palsu ini justru memperpanjang usia energi kotor. Di Kaltim, kami melihat habitat spesies penting hilang karena tekanan tambang batu bara, dan di timur Indonesia, ruang hidup masyarakat dikorbankan atas nama hilirisasi,” ujar Eta, sapaan karibnya.

Eta merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Beleid tersebut membuka peluang pembangunan PLTU baru untuk industri strategis, termasuk nikel dan proyek nasional lainnya. Meski pemerintah menjanjikan pensiun dini bagi 13 PLTU milik PLN dengan total kapasitas 4,8 gigawatt, Mareta menilai kebijakan itu masih jalan di tempat.

“Ini kontradiktif. Di satu sisi bicara transisi, tapi di sisi lain malah memperkuat ketergantungan pada batu bara untuk industri yang sangat merusak,” tegasnya.

Dirinya juga tak ingin terburu-buru menyambut istilah “transisi energi” yang kerap digaungkan pemerintah. Bagi aktivis lingkungan ini, transisi yang digembar-gemborkan belum menyentuh esensinya: melindungi ruang hidup rakyat dan menghentikan perusakan yang sudah terlalu lama berlangsung.

“Transisi yang adil harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis secara menyeluruh. Dan dalam konteks Kalimantan Timur, narasi energi bersih pemerintah masih sarat paradoks,” tegas Eta lagi.

Ia juga mengkritik bahwa dalam praktiknya, transisi energi di Kaltim justru masih berjalan di jalur ekstraktif. Hutan-hutan dibuka untuk jalan tambang dan pembangkit, lahan pertanian dirampas, debu batu bara terus berterbangan, dan air bersih makin sulit diakses. Semua itu, kata Mareta, terjadi karena negara lebih sibuk mengejar target pertumbuhan ekonomi ketimbang memulihkan krisis ekologis.

“Bagaimana mungkin kita bicara energi terbarukan tapi masih mengizinkan alih fungsi hutan untuk industri?” katanya dengan nada tajam. Ia menyebut banyak kebijakan pemerintah justru tidak selaras dengan upaya menghindari krisis iklim. “Kalau ruang hidup masih dikorbankan, itu bukan transisi. Itu alih kuasa.”

Bagi Eta, ada ironi tersembunyi di balik suksesnya Desa Muara Enggelam menggunakan PLTS. Apakah warga benar-benar sudah mengetahui asal dari seluruh komponen panel surya? Atau apakah mereka mengetahui pengolahan limbah dari perangkat PLTS yang rusak itu? Berbahaya atau tidak?

“Jawaban dari pertanyaan itu harusnya sudah diketahui oleh warga. Sayangnya, informasi tersebut masih jauh dari akses masyarakat di lingkar krisis listrik yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari,” sebutnya.

Mareta juga menyindir keras kebijakan transisi energi nasional yang menurutnya terlalu terobsesi pada investasi dan proyek skala besar, alih-alih mendengar suara dari tapak. Ketika negara membiarkan pembangunan PLTU captive terus menjamur atas nama hilirisasi industri, seperti nikel dan smelter, desa-desa seperti Muara Enggelam justru bergerak sendiri, menyusun perdes, menarik retribusi, bahkan menggaji teknisi dari kas warga.

“Yang dikorbankan tetap sama—hutan, air, dan ruang hidup,” ujarnya. “Transisi energi yang adil harus berhenti mengorbankan kampung-kampung demi industri tambang.”

Ambisi Terang Hingga Pelosok

Kalimantan Timur, sebagai lumbung energi nasional, menyimpan ironi yang mencolok. Di tengah kekayaan sumber daya alamnya, masih ada 110 desa yang gelap gulita, belum tersentuh aliran listrik. Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim mencatat, 74 desa di antaranya masih memungkinkan untuk dijangkau perusahaan listrik negara. Namun, 36 desa lainnya benar-benar terisolasi, terpisah oleh medan berat dan akses jalan yang terbatas.

Di tengah keterbatasan itu, energi baru terbarukan (EBT) muncul sebagai harapan baru. Dari ceruk hutan pedalaman hingga tepian sungai yang nyaris terlupakan, potensi energi surya, biomassa, dan mikrohidro mulai dilirik sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan listrik.

“Sebenarnya (36 desa yang masuk 3T) sudah masuk dalam program prioritas untuk membantu percepatan. Tapi harus koordinasi dengan PLN, jika dalam lima tahun tidak ada rencana PLN masuk, ya kami yang masuk,” kata Sonny Widiagara, Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang EBT dan Konservasi Energi, Dinas ESDM Kaltim.

Program pengembangan PLTS di beberapa wilayah pedalaman mulai menunjukkan hasil. Desa-desa yang selama ini hanya diterangi lampu minyak kini mulai menikmati cahaya lampu listrik bertenaga surya. Selain menghemat biaya bahan bakar, PLTS juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga setempat.

Kata dia, upaya mewujudkan transisi energi di kawasan terisolasi ini bukan tanpa tantangan. Infrastruktur penunjang yang minim, sulitnya distribusi logistik, hingga keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan dan merawat pembangkit menjadi kendala utama.

“Kendalanya memang soal geografis, apalagi ke daerah Mahulu. Bawa alatnya susah, kami mengawasinya juga susah. Dari sisi masyarakatnya kadang baru dapat listrik langsung beli elektronik banyak jadi bebannya lebih banyak dari rencana pembangunan,” sebutnya.

Di sisi lain, pemeliharan secara berkelanjutan juga kerap menjadi masalah lainnya. Dinas ESDM Kaltim tidak lagi bisa melakukan pemeliharaan dan peremajaan jika PLTS telah diserahkan ke pemerintah daerah setempat. Sebab, kewenangan seluruhnya berada di tangan pemerintah daerah.

“Harapannya sih kalau misalnya sudah dibangun, pemerintah kabupaten bisa membantu untuk anggaran pemeliharaannya,” kata Sonny.

Sementara itu, pemerintah provinsi terus mendorong agar program elektrifikasi berbasis EBT menjadi solusi jangka panjang, tak hanya untuk mencapai target bauran energi nasional, tetapi juga untuk memastikan setiap sudut Kaltim menikmati hak dasar atas listrik.

Untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 12,40 persen pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kaltim telah merancang berbagai strategi. Salah satunya adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa terpencil.

Misalnya, PLTS Terpusat di Desa Menamang Kanan, Muara Kaman, yang berkapasitas 87 MWp dan dapat menerangi sekitar 600 kepala keluarga. Program ini direncanakan akan diperluas dengan membangun 124 PLTS secara bertahap.

Selain itu, sambung dia, potensi biomassa dan biogas di Kaltim juga cukup besar, masing-masing sekitar 936,14 MW dan 150 MW. Pemanfaatan sumber energi ini diharapkan dapat mendorong pencapaian target bauran EBT di Kaltim.

“Pemerintah pusat menargetkan Kaltim jauh lebih besar di 2045, sebanyak 79 persen. Tapi elaborasinya dari pemerintah pusat masih belum tahu, tentunya akan banyak kaitannya dengan program-program pemerintah pusat,” sebutnya.

Sonny melanjutkan, langkah Pemprov Kaltim untuk melakukan transformasi ekonomi yang mengacu kerangka transisi energi selaras dengan target EBT nasional, sebesar 23 persen pada 2030. Selain itu, penggunaan biofuel juga telah wajibkan pada sektor pertambangan yang kini masih menjadi tulang punggung ekonomi Kaltim.

“Memang kalau bauran energi itu banyak kontribusinya dari pemerintah pusat. Jadi kami sebenarnya membantu pemerintah pusat dalam hal mempercepat. Contohnya, kalau di Kaltim ada pertambangan yang mandatorinya pakai biofuel,” tutupnya.

Desa Muara Enggelam bisa menjadi contoh bahwa dari pelosok yang dulu gelap dan terpinggirkan, kini menjadi penanda transisi energi bukan monopoli kota besar. Di tangan warga dan sinar matahari, desa tanpa daratan ini menjelma jadi ujung tombak energi baru yang lebih adil dan berkelanjutan. (day/rio)

Laporan ini merupakan liputan kolaborasi media daring intusi.co dan prolog.co.id dengan dukungan dari AJI Indonesia dan Traction Energy Asia.